深めて!南山GLS イベントレポート・コラム 講演会レポート

講演会実施報告 2025年10月2日(火)「トランプ関税導入の背景とサステナビリティ:今後の国際経済体制のあり方を考える」

2025.10.13

▼講演会

主催:国際教養学科

日付:2025年10月2日(火)

場所:E棟12教室

内容:「トランプ関税導入の背景とサステナビリティ:今後の国際経済体制のあり方を考える」

講師:岡本由美子氏(同志社大学政策学部・教授)

参加者:「サステイナビリティと国際経済」(授業担当者:道田悦代)登録学生36名

概要:

岡本教授の講義では、タイトルのように、国際経済にとって重大な変化をもたらしているトランプ関税の背景と、今後どのような国際経済体制のもとでサステイナビリティを追求していくことができるのかという、重要なテーマを取り上げて頂いた。

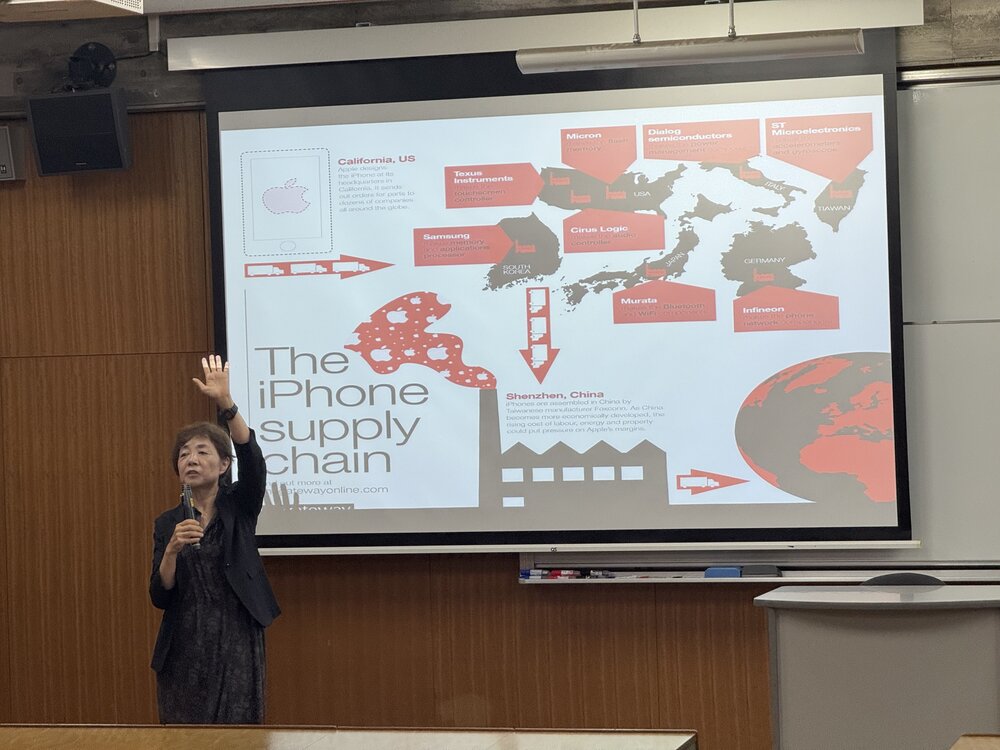

講義はまず、第二次世界大戦後各国が努力をして築きあげた国際経済体制、自由貿易体制というルールが次第に機能不全を起こすようになった現状認識から始まった。2025年のトランプ関税の導入は、アメリカが決定的に自由貿易体制を反転させた、歴史的にも大転換期の年であったことを確認した。さらに、トランプ関税の背景には長期的な経済構造変化があることが統計データも用いて説得力がある形で説明が行われた。

戦後の国際経済体制が揺らぐなか、将来どのような国際経済体制がサステイナビリティを推進していけるのか、またどのようなパートナーシップを目指していくべきなのかを考えていく必要があることを学生に問いかけて授業が進んだ。

一つの答えとして、岡本教授の研究・教育のフィールドであるアフリカのウガンダの事例の話へと続く。ウガンダは国際政治の変化を捉えたうえで将来を見据え、アメリカから離れ、アフリカ域内で地域経済統合も推進し、グローバル・サウスとの関係を強化している。さらに宗主国ではない日本とも関係強化を目指している。ウガンダの国際経済体制の変化への対応は日本のレッスンともなるのか、という学生への問いかけで授業が締めくくられた。

授業は、岡本教授と学生との真剣な対話を交えながら進められ、非常に充実した時間となった。(道田悦代先生)

履修学生のコメント:

本講義を通じて、国際経済は単なる経済取引にとどまらず、政治・安全保障・環境といった多面的な要素と密接に絡み合っていることを実感しました。今後は「自由貿易か保護主義か」という二項対立だけではなく、SDGsの理念や「誰一人取り残さない」という観点を組み込んだ新しい国際経済体制が求められているのではないかと思いました。(M.Sさん)

日本にとって重要なのは、経済力の相対的低下を悲観するのではなく、制度設計力やソフトパワーを活かして、多方向外交と国際連携を通じて影響力を維持・発揮することだと考えました。アメリカとの距離感を見直しつつ、アジア・アフリカ・欧州との関係を再構築することで、より柔軟で持続可能な国際経済体制に貢献できる可能性があると考えたからです。今はまさに大転換期であり、日本がどのような哲学と戦略を持ってこの変化に向き合うかが問われていると思います。個人的には、制度や秩序の「未完成性」を前提に、柔軟に対応しながらも、理念を持って行動することが、これからの国際社会においてますます重要になると感じました。(澤田 侑志さん)

今回の講義を通じて、改めて戦後の国際経済秩序が自由貿易と多国間協調を基本としてきたことを確認できた。GATTやWTOを軸に、各国は関税を引き下げ、グローバル・サプライチェーンの発展によって経済の相互依存が深まってきた。しかし、この体制は必ずしも全ての国や産業にとって利益をもたらすわけではなく、格差や製造業の空洞化などの負の側面も蓄積してきた点が印象的であった。

トランプ関税は環境保護や持続可能性の観点からも逆行しているように思えた。自由貿易が必ずしも環境に良いわけではないが、国際協調の枠組みが弱まることで、気候変動や資源利用の国際的なルールづくりが困難になる点は深刻だと感じた。(桑原 ジュニオルさん)

これまでトランプ関税は、自由貿易による輸入増や産業空洞化への不満から生まれた単純な「アメリカ・ファースト」の保護主義だと理解していた。しかし講義を通じて、これは自由貿易の反転でありGATT/WTO体制への挑戦であると同時に、米国が戦後担ってきた国際公共財の提供をもはや単独では維持しにくい現実を踏まえ、同盟国や新興国に安全保障や市場開放などの負担分担を促すメッセージでもあると学んだ。ゆえに本措置は敵対的な遮断というより、各国に"恩返し"のような協力を呼びかける側面を持つ。こうした視点に立てば、ただ日本に大きな関税をかけてきたと批判的な考えを持つのではなく、今必要なのは体制の断絶ではなく、より包摂的で持続可能な国際経済秩序への改革であると考えることもできる。(H.Sさん)

今回の講義を通して、国際経済の仕組みは教科書の中の理論だけでなく、自分の生活や将来とも深く関わっているのだと強く感じた。特に、トランプ政権による一律関税の導入が「自由貿易体制への挑戦」であり、戦後から続いてきた国際経済秩序を大きく揺るがしているという話が印象に残った。今までニュースで「関税」という言葉を耳にしても、自分には関係のない遠い出来事のように感じていたが、実際には日本企業の経営や商品価格、そして消費者としての私自身の暮らしにまで影響が及ぶ可能性があることを知り、急に身近な問題として考えるようになった。

また、「製造業の衰退が国家の安全保障にも関わる」という説明を聞き、貿易や企業の問題だけではなく、国の在り方そのものと結びついているという点に驚いた。私は現在、就職活動の中でグローバルに事業を展開する企業の話を聞く機会が多く、国際情勢の変化が産業構造やビジネスの方向性を大きく左右するという現実を肌で感じている。今回の講義を通して、国際経済の動きが将来の働き方やキャリアにも影響を与えるのだと改めて実感した。

さらに、アフリカ諸国がアメリカから距離を置き、中国やロシアとの関係を深めているという話はとても興味深かった。これまで「グローバルサウス」という言葉を聞いても漠然としたイメージしか持っていなかったが、具体的な事例を通して、世界が「アメリカ中心」から「多極的」な構造へと変化している現実を理解することができた。

特に心に残ったのは、サステナビリティの観点から「人間の安全保障」や「誰一人取り残さない」という理念が重要であるという点だった。経済は単なる数字や利益の問題ではなく、人々の暮らしや社会の未来と深く関係している。私はこの講義をきっかけに、国際経済をより身近なものとして捉え、自分自身の言葉で社会のあり方について考え、意見を持つ姿勢を大切にしていきたいと思った。(神野 恵歌さん)