教員コラム 総合政策学専攻

学会の必要性(総合政策学 石川 良文 教授)

2025年10月07日

大学院で学ぶ学生にとって、学部時代の学びとの大きな違いの一つは、学会との関りである。学会といっても、特定の大学内で教員などで構成される「学内学会」や、国内の研究者で構成される「国内学会」、様々な国の会員で構成される「国際学会」など様々な形態がある。いずれの学会も、研究成果の発表を通じて学術的な交流を行い、学問を発展させる場であり、研究者のコミュニティである。私自身も学生の頃から複数の学会に所属し、研究成果を学術大会で発表したり、学会が発行する学術ジャーナルに研究論文を投稿したりしてきた。これにより、国内外の最新の研究動向を知ることができ、研究成果の学術大会での発表や論文投稿時の査読プロセスを通じて研究の質を高めることができた。また、他の研究と比較することで自分の成果の相対的な位置を把握し、研究への意欲を更に高めることができた。

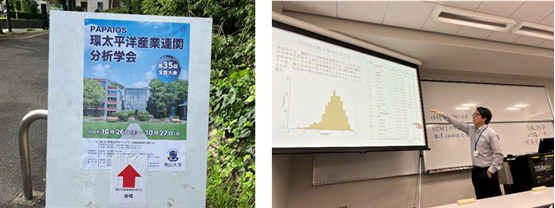

現在、私は環太平洋産業連関分析学会の会長を務め、学術大会や学術ジャーナルの充実を通じた学術交流の促進に奔走している。本学会は、ノーベル経済学賞を受賞したワシリー・レオンチェフ博士の指導のもとに組織された。学会名にある「産業連関分析」とは、レオンチェフ博士が考案した「産業連関表」という経済取引を体系的に表したデータを用いた分析手法である。産業連関表は世界各国・各地域で作成され、経済構造の学術的研究や国・地域の政策効果の分析など、多様な分野で活用されている。その作成や分析の方法を継承し、さらに学術的あるいは実務的な発展を促進することが必要である。こうした観点から本学会では、大会の開催やジャーナルの発行に加え、実務や教育の現場に資する各種セミナーも実施している。例えば先日は、国土交通省北海道開発局と共催で学生向けのセミナーを開催し、大学のカリキュラムでは学ぶ機会が少ない産業連関分析の一端に触れる場を提供した。これにより、学生が将来的に学術研究や政策実務に携わる素地を培うことを目指している。

大学院に入学したら、指導教員の方針にもよるが、是非学会に所属して研究の世界を広げて欲しい。学会によっては学生会員制度がない場合もあるが、多くの学会では学生でも加入できる。学会を通じて全国・世界の最新の研究動向に触れ、様々な研究者と交流し、自分の研究成果を発表することで、研究の質をさらに高めることができるだろう。

2024年10月南山大学で開催した環太平洋産業連関分析学会の全国大会