教員コラム 経営学専攻

計画と「プランド・ハップンスタンス(計画された偶発性)」(経営学 安藤 史江 教授)

2025年10月15日

計画性がある、というのは一般によいことだとされています。計画に基づいて実行する、その結果を振り返って、次の計画や行動に移す。いわゆるPDCAの考え方は、まさに計画を重視しているものの一つです。

ところが、世の中や人生というのは、そうそう計画通りには進まないものでもあります。最近のように不確実性の高い時代には(といっても、実は最近特に不確実性が高くなっているわけではなく、どの時代でも不確実性が高かったと指摘されていますが)、事前に計画していたことが突然まったく役に立たなくなることがしばしば起こります。地震や豪雨などの自然災害、突然の政策や制度の変更、病気や戦争の発生など、組織や個人に対して大規模な影響があるものから、予定していた取引先のサービスが突如終了する、急に自分にとって新たに興味のあることが出てくる、などの小さなことまで様々です。

計画を遵守することは、いうまでもなく、大切なことです。しかし、そうした事前に予測しえなかった事柄の発生を前に、頑なに当初の計画に固執するのは必ずしも望ましいことではありません。計画は基本的には、過去の情報に基づいて策定されているからです。私たちは変化する環境に柔軟に対応し、それに適応することによって存続可能性を高めてきました。環境が変わったら、もしくは変わりそうな気配を敏感に感じ取ったら、たとえ綿密に策定していたとしても、既存の計画をいったん手放して(これを私の研究テーマである組織学習論では、組織アンラーニング(学習棄却)と呼びます)、その計画も含めた「新たな」情報に対して、まったく新しい視点から、より良い意思決定を探る必要があります。

逆にいえば、前例がそうだから、もしくは前例にはないことだから、といった理由で、過去にたてた計画を一切見直さないのは、悪手であるとしかいいようがありません。そのようなことはありえない、と思う方もいるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。職場や周囲を冷静に見渡すと、前例や踏襲だけを理由に突き進み、改善は行っても、本格的な見直し(たとえば、その計画をゼロベースにする、本当に合理性があるか検討してみる、など)が一度も行われていない仕事や計画であふれかえっているはずです。

さて、タイトルのプランド・ハップンスタンスはキャリア論において、クランボルツ博士が主張したものなので、本来は個人を対象にした考え方です。個人のキャリアの8割は、事前に予想していなかった偶発的な出来事で決まる、といいます。自分のキャリアを可能な限り早くから明確に考えることを奨励される現在、思い描いていたキャリアに挫折してしまうと、悲観したり絶望したりしがちです。しかし、この理論はその必要はなく、前向き、かつ柔軟にその状況に適応することでハッピーになれる、と我々の背中を押してくれます。

自分を思い返しても、まったく計画していなかったことのほうが、充実した結果につながることが少なくありません。研究者にとって重要な研究費源である科研費などを申請する際には、自分の研究計画をしっかりと立てること、その通りに研究を進めることが基本とされます。それはそれで大事なことなのですが、一方で予想もしていなかった共同研究やプロジェクトのお誘いをいただくことがあります。それも自分の専門や得意分野、関心と必ずしも一致しないものからも。

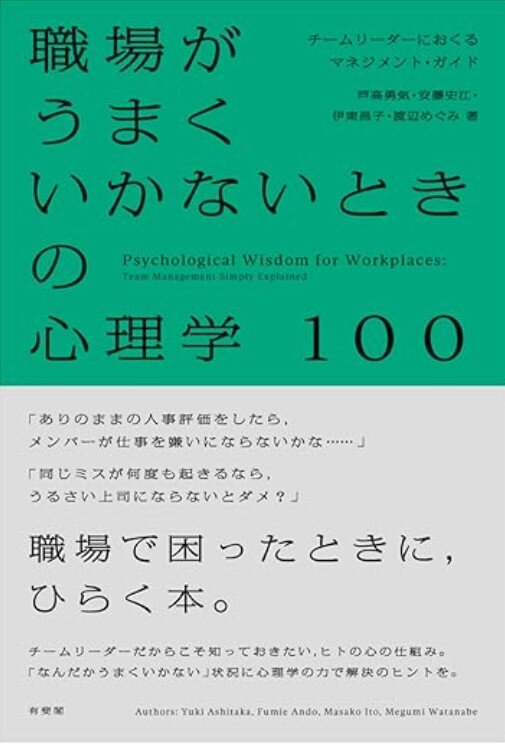

2024年12月に有斐閣より出版した『職場がうまくいかないときの心理学100』プロジェクトも、その1つでした。コロナ禍の最中に、心理学の本を出す企画だがと、それまで面識のなかった先生方からお誘いいただき、参画をかなり迷ったことを覚えています。他に計画済みの研究もあり、それらと両立できないのではないか、そもそも職場つながりとはいえ、心理学のプロジェクトにどこまで貢献できるかと初めは躊躇しました。実際、もともと計画していた研究はほぼ中止状態になりましたが、終わってみれば、このプロジェクトは自身の知識の引き出し・レパートリーを増やしたうえ、新たな人脈も得られ、とても充実した経験となりました。

偶発的な出来事に直面したら、反射的に忌避するよりも、いったん受け入れてみる、選択はそこから、という姿勢を保つことを自分には言い聞かせています。