教員コラム 経済学専攻

研究について(経済学 都築 栄司 教授)

2025年10月01日

学生と話をしていると、よほど暇そうに見えるのか、大学の先生って普段何しているんですか、と聞かれることがある。授業のないときは研究していますよ、とまじめに答えると、研究って、白衣を着て試験管を持ち、そこに怪しい液体を入れて―という様子を想像しているのか、どうも腑に落ちないという表情を浮かべられ、「ふーん、そうなんですね」となって話は終わってしまう。

ということで、今回は、私の普段の研究についてお話しさせていただきたい。

研究といっても、私の場合、大層なことをしているわけではなく、論文を読み、そこから着想を得て、新しい数理モデル(模型)を作る。そして、そのモデルから主張できそうな興味深い事柄を、経済学の言葉で述べる、というある意味単純な作業である。理系の、特に工学や医学といった分野の「ザ・研究」と比べると、派手さはないが、紙と鉛筆(とたまに計算機)だけででき、長年やってきたことなので愛着もある。

最近(といってももう10年以上になってしまったが)、はまっているのは、政策実施の遅れが経済の安定性に与える影響に関する研究である。現実を模した経済モデルに、政策反応の遅れを導入する。遅れの長さや政策反応の大きさを表す値を変化させたとき、経済にどんな影響が現れるかを観察する。

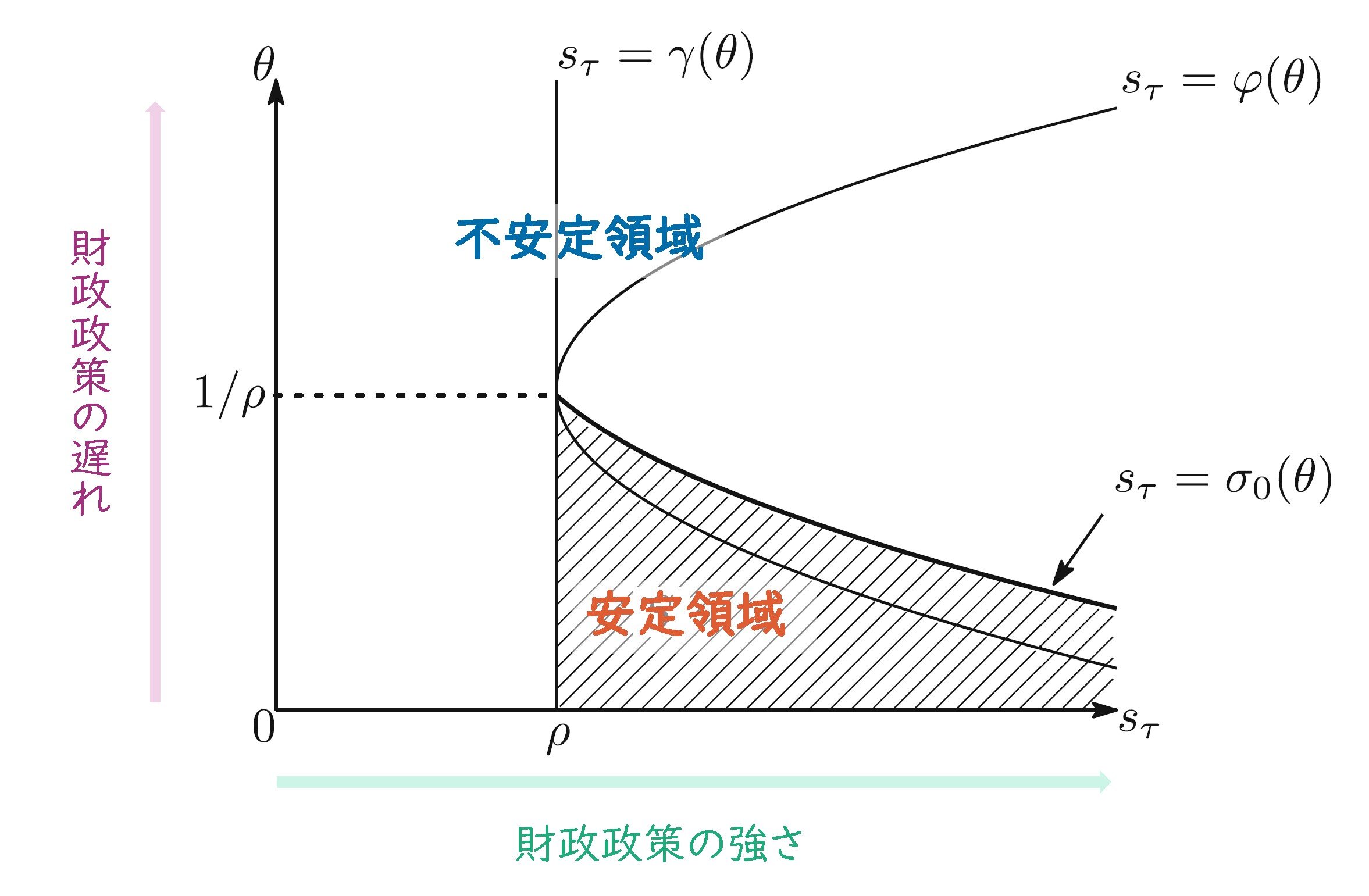

図1は、そんな研究の中で得られた成果の1つである(Policy Lag and Sustained Growth, Italian Economic Journal 5(3), pp. 403-431, October 2019 (with Shunsuke Shinagawa)より一部加工して掲載)。この図の横軸は財政政策の強さを、縦軸は財政政策の遅れをそれぞれ表している。財政政策とは政府が行う政策のことで、ここでは、政府債務の大きさに応じて税額を操作するようなものが想定されている。細かい話は措いて、この図の「安定領域」と書かれている部分が、安定性の観点から望ましい領域であると理解されたい。逆に、それ以外の「不安定領域」と書かれた部分は望ましくない。

興味深いのは、政府債務の増加に厳しく対処する度合いを強めていく、つまりこの平面を左から右へと横切ると、不安定→安定→不安定と、安定性が非単調に変化するケースが存在することである。つまり、政府が強く財政規律を意識しすぎると、経済が不安定化してしまう可能性がある、ということである。

なにごとも「ほどほどに」がモットーの私にとって、これは特に気に入っている研究成果の1つである。

図1: 政策実施の遅れと経済の安定性