授業風景

【1年生向け】アジア学入門B(台湾)

2024年02月03日

| 科目名 | アジア学入門B |

|---|---|

| 担当教員 | 宮原佳昭(台湾部分担当) |

| 授業概要 | この授業は講義形式でおこなわれます。 アジアを学ぶ上で必要不可欠な各種の基礎知識を身につけることが、本講義の目的です。講義内容は、インドネシアの多様性と社会、ならびに台湾の歴史と文化、中台関係を中心に構成されます。 |

| 科目の全体像 | 南山大学シラバスを参照 |

| 日時 | 第4クォーター(11~1月); 全7回(台湾) |

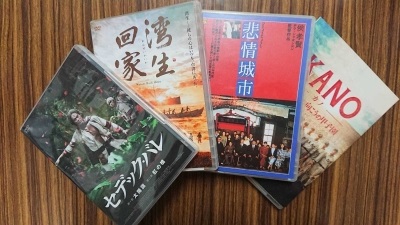

| 授業の内容 | 台湾(宮原担当部分)については、赤松美和子・若松大祐(編著)『台湾を知るための72章【第2版】』(明石書店、2022年)をテキストとして用い、台湾の歴史、民族集団とそれぞれの文化、国際関係などに関する章を読み解きました。 また、テキストで触れられている映画(「悲情城市」「セデック・バレ」「KANO」「湾生回家」など)も授業中に紹介し、視聴するようおすすめしました。 |

| 学生の感想・コメント | ●台湾の歴史、民族についてよく知ることができる授業でした。そして何よりも異文化理解とは何かについて理解した授業になりました。特に、台湾の民族に関して全く知らなかったのですが、多くの民族が存在していることがよく分かりました。そして、どの民族の文化も理解する、受け入れることが異文化理解だと改めて理解しました。 ●テキストを読んでも分からないところを、強化するような授業になっているので、復習しやすいです。授業内で扱われる、台湾についての基礎知識を振り返ってくれるので、分からないままになるということがないです。先生が分からないところがあるか、授業で聞いてくれるので、生徒が取り残されない授業です。 ●日本統治時代の台湾など、詳しく知らなかったことを、その時代背景の映画を見ることで理解しやすかった。自分の価値観を押し付けないことが異文化理解につながると思った。 ●台湾の授業で自分の異文化理解のなさに気づくことができました。私からすると衝撃的なことだとしても、原住民からすると長くから受け継がれてきた大切な文化なので、否定せず、相手のことをもっと知って理解したいと思えるようになりました。宮原先生は政治に関する難しい単語をわかりやすく説明してくれるので、授業の内容をより理解することができました。 ●問いかけが多く、それに対して考える場面が多数あったので、授業中も集中して取り組むことができた。台湾の映画を見たことで原住民に対する理解が深まった。 ●難しい政治関係の話でも、先生が分かりやすく噛み砕いて理解できるように話しくれたおかげでしっかりと理解することができた。また、外国語学部で学ぶ意義、異文化理解とはどういうことであるかなどを理解することができた。 ●この授業を受けて、異文化や異国民を尊重しようという感情が養われました。中国や台湾の歴史や文化を日本の文化と比較して学習することを通じて、異文化を理解することができるようになっただけでなく、自文化を客観視できるようになり、日本の文化が当たり前ではないこと、どの文化でも優劣はつけられないことを深く理解するようになりました。これから中国語を学ぶ人たちにとって、この授業は必要だと納得しました。 |

| 担当教員のコメント | 日本の学生は大学入学までに台湾のことを学ぶ機会がほとんどないため、台湾に関する知識が極めて少ないというのが実情です。そこで私は、「テレビや新聞に出てくる台湾ニュースの内容を理解できるようになるために必要な基礎知識を身につける」ことを授業の目標としました。 本授業では『台湾を知るための72章【第2版】』をテキストに指定していますが、初読では難しい内容が多く含まれています。そのため、各回の授業では専門用語を分かりやすい言葉で説明するとともに、また台湾の映画を紹介することによって、学生が理解しやすくなる工夫をしました。 本授業で特に強調したのは「異文化理解の重要さ」です。外国語学部で身につけることができる能力とは、一つは外国語運用能力、もう一つは異文化理解力だと言えます。本授業では、台湾を題材として台湾の歴史や文化を学ぶことを通じて、学生に異文化理解の心構えを伝えました。 アジア学科東アジア専攻の学生は、2年次に台湾へ3週間のフィールドワークに行きます。この授業で身につけた知識を基礎にして、現地でより多くのことを学んで欲しいと願っています。 |

-

- 受講生におすすめした台湾映画

-

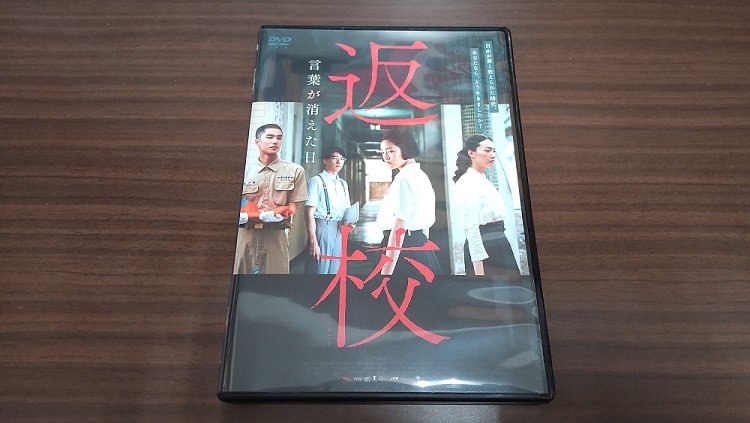

- 2022年度から新たに加えた台湾映画